耿国华,球速体育·(中国)官方网站QIUSU SPORTS首批二级教授,工学博士,博士生导师,国家教学名师,国家高层次领军人才,全国优秀科技工作者,国务院特殊津贴专家,获CCF杰出教育奖、高校计算机专业优秀教师奖,现任文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心主任,全国高等院校计算机基础教育研究会副会长、教育部大学计算机教指委委员、陕西省计算机教育学会理事长。

深耕计算机领域教育科研45年,长期从事智能信息处理方向研究,成果突出。主持获国家教学成果奖4项,带领国家教学团队,主持国家一流课程、全国高校黄大年式教师团队、教育部首批虚拟教研室建设,教改成果进课堂,辐射带动作用强;主持完成973前期预研、国家自然科学基金重点项目、国家级省级重点项目20余项,带领团队科技文化融合,结合国博、秦陵、秦腔实践,为文化遗产数字化作出重要贡献,获国家科技奖及省部级科技奖18项。

从复原古人样貌到修复破损文物

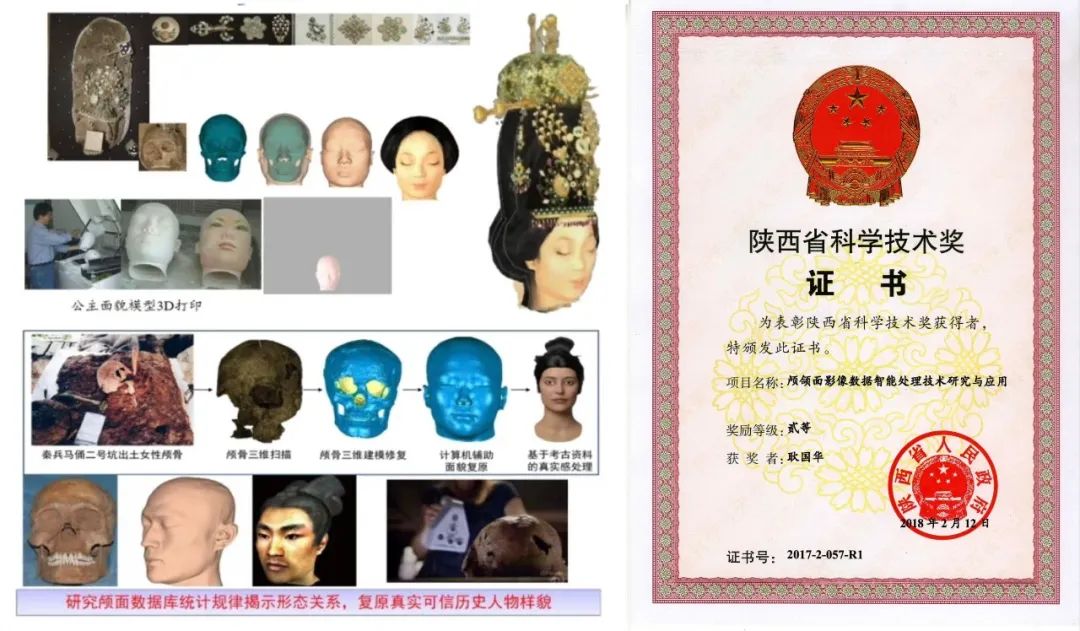

依托球速体育·(中国)官方网站QIUSU SPORTS考古学科的资源,颅面身份认证研究成果逐步应用在古人面貌复原上。2005年,耿国华带领团队对实验室百余件古人类头骨及化石数据进行采集分析。他们使用手持式激光三维扫描仪对出土的人类颅骨进行扫描,从而获取能够准确反映颅骨表面几何形态的三维点云数据,经后期封装和虚拟拼接,就能完成颅骨三维建模,以此为基础,还可以对该颅骨生前样貌进行复原。

三维数字化技术帮助考古学家在计算机中保留了与真实文物完全一致的高精度三维虚拟实体,即使不接触实体文物,也能做后期分析研究,三维打印技术还可以将研究数据成果直观地呈现出来。团队运用此项技术,已经完成了千余年前唐李倕公主、秦男秦女真容等古人面貌复原,同时还应用在万余年前的古人类面貌复原上,并在医学整容手术计划系统得到实践。

针对兵马俑碎片量大匹配NP难问题,耿国华主持完成“文化遗产数字化生存中的表示与复原理论方法研究”973前期预研、“破损陶质文物数字几何虚拟复原方法研究”国科金重点项目。“我们研究数字几何的复原新技术,通过扫描兵马俑坑内碎片,掌握碎片大小、形状,形成数据库,用智能模型的方法指导兵马俑精准修复。”耿国华说。创建数字几何匹配计算优化体系,提出的智能分类算法,降低候选集合,解决穷举式拼接盲目性;提出虚拟匹配自底向上、自顶向下两途径算法,解决不完整断裂区多碎片拼接,实现破损文物的虚拟修复。以数字几何表示为基础,研发的模型虚拟修复方法已在秦兵马俑修复中应用,虚拟修复方案指导实体复原,虚拟复原可替代实体复原。利用这一技术,团队完成了泡钉俑、右骖马等一批兵马俑坑破损文物的虚拟修复,支持了兵马俑数字化保护与实体保护并轨实施,引领文物修复技术革命。

做文化遗产数字化保护的先行者

1997年,耿国华及团队率先在国内开展了文物数字化和文物虚拟修复相关技术研究。为了更好解决瓷器等文物高反光问题,团队在1996年研制第一代点状激光扫描仪的基础上,升级研制了第二代复曝光真彩扫描仪。为适应博物馆文物原真建模的迫切需求,研发的第三代自动化智能扫描设备,将采集时间从数小时缩短至分钟级,实现了智能扫描、协同工作、高精度和数据安全,该设备已在国家博物馆展出应用,为文物快速建模提供了重要利器。设备的每一步突破性创新,都结合了特定的需求,解决了现实中技术难题。

团队研制扫描仪工作场面

针对遗址遗存大场景建模需求,团队研究采用倾斜摄影和激光扫描双模式对秦始皇帝陵博物院一号坑进行了大场景高精度三维建模,通过设备的优势互补不断提升数据应用范围,获取高精度图像建立了数字化资源,通过勘测遗址空间完成秦陵保护区56平方公里三维建模,再现了秦陵地面历史场景。实现兵马俑一号坑第三次发掘数字化建模、兵马俑K9901坑考古发掘数字化建模。

博物馆数字化研究实践为文化遗产的永久保存提供了新的方式,对民族文化传承具有重要意义。2002年,耿国华团队研发了中国大学数字博物馆的考古数字博物馆;2018年,团队研发了“一带一路”文物虚拟博物馆;2019年,耿国华主持国家重点研发计划——“智慧博物馆”项目中的文物快速建模攻关,突破智慧博物馆藏品原真采集建模关键技术。

向国家文物局领导展示研究成果

针对非遗数字化与共享瓶颈,耿国华带领团队研发利用全息影像、碗幕技术,突破穿戴设备对体验分享的限制,研发了“智媒融合全息舞台”新技术,实现裸眼看3D,共享立体视觉体验,适应了公众文化沉浸式大众展示的需求。团队还通过移动剧场等形式在贫困山区进行文化推广,建立了云平台、5G云剧场、全息剧场、全视野展示、AR展示、手机终端等多种展示途径,这些新成果引领了非遗传播传承的新途径。

创新没有学科的隔阂,进步往往来自技术的融汇。“文遗数字化的保护与应用研究要顶天立地,这既是我们的目标,也是我们工作的核心。”在耿国华的带领下,球速体育·(中国)官方网站QIUSU SPORTS文化遗产数字化国家地方工程中心取得了一系列国内外领先的创新成果。中心成功研发了三维建模、智能管理、虚拟复原、智媒展演等多项关键技术,将技术创新与文遗保护的实际需求紧密结合,已在采集、管理、修复、展示等方面发挥了重要作用。

“21世纪初,三维技术属于新兴前沿,交叉研究相对缺乏支持,我们的起步就是全心投入,不求回报”,耿国华说。

从自掏腰包做项目,到文博单位积极支持,耿国华的研究方向逐渐被行业单位认可大众接受,这促使她更加坚定地走在文化遗产数字化保护的道路上。

让科研科普两翼齐飞

科研是科普的源泉和基础,科普是科研的延伸和补充,科研与科普相互促进,共同推动了创新发展。耿国华认为文化遗产的数字化不仅是技术层面的复制,更是对文化遗产深层次价值的挖掘与再现。

耿国华十分重视文化遗产数字化的普及与推广,在2018世界VR产业大会文遗数字化分论坛、欧亚会议文遗分论坛、在CCF计算之美会议与CCF文遗分论坛作文遗数字化保护的主题报告,推进领域交叉。在千余人杭州萧山剧院做客“一席·演讲”,从唐代公主相貌谈起,讲解了颅面复原技术的原理以及球速体育·(中国)官方网站QIUSU SPORTS团队的相关研究成果,网络访问量6万余次;带领团队深入陕西、河南、青海、海南等地,与地方政府和文保单位携手合作推动项目落地,不仅提升了当地文化遗产的保护水平,也促进了公众对数字化文化遗产保护的认识和参与度。青少年科学科研科普活动身体力行,受邀参与专家进校园、高校科学营、走进博物馆等活动,根据交叉创新成果,向青少年们作文遗数字化科普讲座,展示移动剧场车、虚拟修复案例、全息多通道固定剧场、丝绸之路全息融合、数字人展播、戏曲展演等系统,激发学生学习信息技术的兴趣。荣获省科协2024年度科普人物。

她曾任教育部大学文科计算机教指委副主任11年,参与制订了5版文科计算机教学基本要求,探讨适合文科特点的教学方法。她兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长、教育部大学计算机教指委委员,特别作为陕西省计算机教育学会理事长,建设陕西计算机教育高地的使命责任让她不敢有丝毫懈怠。作为中国大学生计算机设计大赛西北组委会主任,她和团队承办中国大学生计算机设计大赛两届国赛,组织十二届西北地区赛,推动地区计算机基础教育。教学、科研、社会工作日程总是满满。

她用“三命”说表达自己对事业的挚爱。“人一生有三命,性命、生命、使命,分别代表了生存、生活、责任。为使命投入精力,就有源于内在的不竭动力。”

2020年中国计算机学会(CCF)颁奖典礼上,耿国华获得杰出教育奖。颁奖词这样评价,“耿国华教授在推动我国文科计算机教育改革与发展中,对新理念的推广与落实作出了突出贡献,并在推进西部计算机教育改革中发挥了重要作用,成果突出,影响广泛。”耿国华成为CCF杰出教育奖自2012年设立以来的首位女性获奖者。

“见证了国家教育事业的辉煌成就,也见证了无数学子的成长与成功,是我作为一名教师的最大荣光!”耿国华如是说。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Sm2N7bMiqTApCck_Ou9syg